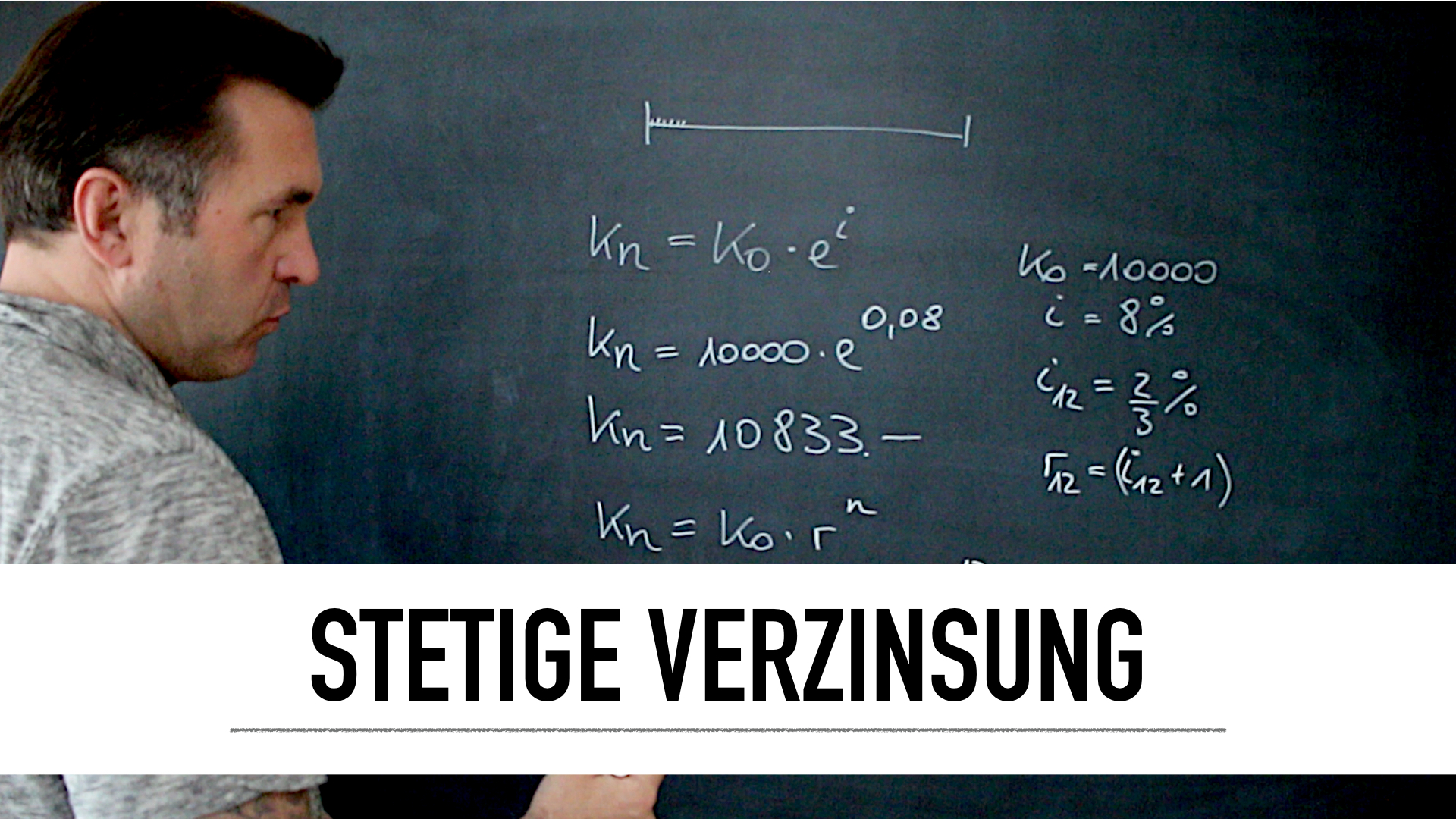

Was ist eine stetige Verzinsung?

Die stetige Verzinsung ist ein Sonderfall der unterjährigen exponentiellen Verzinsung (mit Zinseszinsen), bei der die Anzahl der Zinsperioden gegen unendlich strebt. Sie wird deshalb auch auch Momentanverzinsung, Augenblicksverzinsung oder kontinuierliche Verzinsung genannt. Der Zeitraum der einzelnen Zinsperiode geht gegen 0.

Einer der Vorteile der stetigen Verzinsung ist, dass man sich keine Gedanken über die Zinskapitalisierung machen muss, da zu jedem Zeitpunkt kapitalisiert wird. Damit ist die stetige Verzinsung oft auch Grundlage von finanzmathematischen Modellen, da sich diese Verzinsungsart besonders einfach handhaben lässt.

Nicht nur die stetige Verzinsung ist ausschlaggebend

Beim Äquivalenzprinzip ist es egal, ob du den →Barwert oder den Endwert berechnest oder gar auf einen anderen Stichtag verzinst. Das bessere Angebot ist jedesmal besser, und dass zu jedem Zeitpunkt. Das Äquivalenzprinzip ist wichtig. Wenn du z. B. Einzahlungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten getätigt werden, vergleichst.

Unter einem Cashflow (Zahlungsstrom) kannst du in der Wirtschaftsmathematik eine betriebswirtschaftliche Kennzahl verstehen. Bei dieser Kennzahl stellst du Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums einander gegenüber. Dadurch kannst du Aussagen zur Innenfinanzierung, Liquidität etc. eines Wirtschaftssubjektes machen. Bei unterjährig verzinslichen Anlagen erfolgt die Zinsgutschrift mehrmals im Jahr.

Der Zeitraum der Verzinsung ist also kleiner als ein Jahr. Üblich sind beispielsweise Zeiträume von:

- einem halben Jahr,

- einem Quartal oder

- einem Monat oder

- tageweise bei Restmonaten

Bei einem Kredit wird in der Regel zwischen Nominalzins und Effektivzins unterschieden. Der Nominalzins – auch Sollzins genannt – ist der Zinssatz für einen Kredit pro Kalenderjahr. Deshalb trägt er häufig als Zusatzkennzeichnung die Abkürzung „p. a.“ (per annum).

Unter einem →unterjährigen Zinssatz versteht man einen Zinssatz, der sich auf Verzinsungsperioden unter einem Jahr bezieht. Durch die Unterteilung in mehrere Zinsperioden ergibt sich durch den Zinseszins ein höherer Jahreszinssatz. Der Zinsfaktor ist ein Begriff aus der Zinsrechnung. Er gibt an, um wie viel das Kapital in einem Jahr wächst. In Formeln der Zinsrechnung ist der Zinsfaktor mit q abgekürzt.