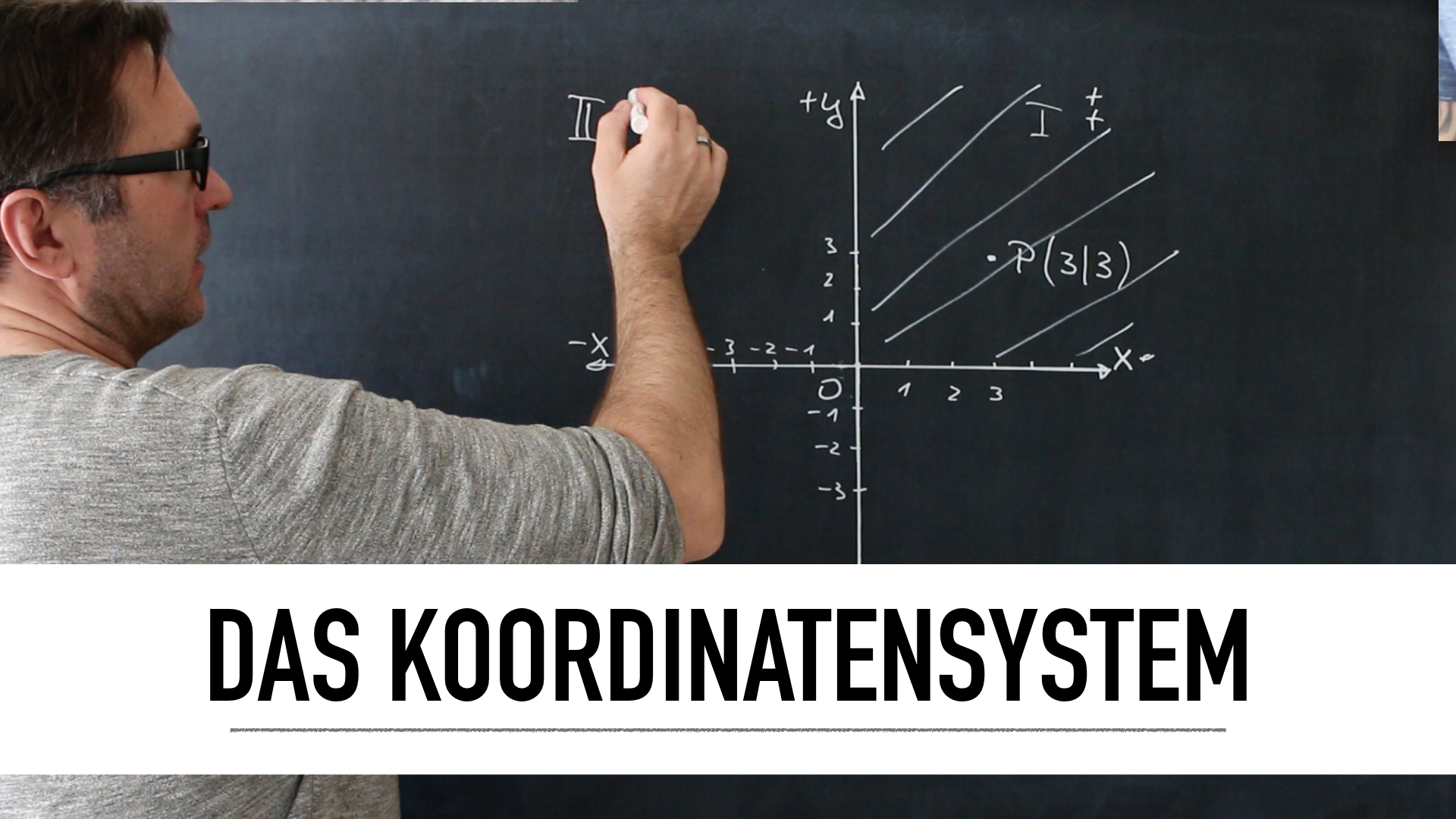

Was ist das Koordinatensystem?

Ein Koordinatensystem hilft dir dabei, die Position eines Objektes eindeutig zu bestimmen. Es dient dir zur Orientierung. Das kartesische Koordinatensystem besitzt senkrecht zueinander stehende Achsen, die sich im Koordinatenursprung O mit den Koordinaten (0|0) schneiden.

Ein →Koordinatensystem dient zur eindeutigen Bezeichnung der Position von Punkten und Objekten in einem geometrischen Raum. Koordinatensysteme sind Hilfsmittel der Mathematik zur Positionsangabe. Sie werden in vielen Wissenschaften und in der Technik verwendet.

Eine Koordinate ist eine von mehreren Zahlen, mit denen man die Lage eines Punktes in einer Ebene oder in einem Raum angibt. Jede der zur Beschreibung erforderlichen Dimensionen wird durch eine Koordinate ausgedrückt. Wird ein Ort durch zwei Koordinaten beschrieben, beispielsweise auf der Landkarte, spricht man von einem „Koordinatenpaar“.

Koordinatenursprung (mathematisches Kürzel: KOU) oder Ursprung bezeichnet den Punkt in einem Koordinatensystem oder einer Karte, an dem alle Koordinaten den Wert Null annehmen. Er wird auch Nullpunkt oder bei Polarkoordinaten Pol genannt. Durch den Ursprung verlaufen häufig, aber nicht zwingend die Koordinatenachsen.

Warum brauche ich ein Koordinatensystem?

Die Position eines Punktes im Raum wird im gewählten Koordinatensystem durch die Angabe von Zahlenwerten oder Größenwerten, den Koordinaten, eindeutig bestimmt. Entsprechend lässt sich die Position eines durch mehrere Punkte bestimmten Objekts (Linie, Kurve, Fläche, Körper) über deren Koordinaten angeben.

Die Anzahl der zur Beschreibung notwendigen Werte ist die Dimension des Raumes. In diesem Sinne bezeichnet man eine Ebene als zweidimensionalen Raum.

Die am häufigsten verwendeten Koordinatensysteme – dies gilt besonders für die Schulmathematik – sind das kartesische Koordinatensystem, allgemeiner das affine Koordinatensystem sowie die Polarkoordinatensysteme.

In projektiven Räumen wird ein Punkt durch seine Koordinaten in Bezug auf ein projektives Koordinatensystem dargestellt. Diese Koordinaten werden auch als homogene Koordinaten bezeichnet und werden in dieser Form auch für „gewöhnliche“ Punkte verwendet, die auch mit affinen bzw. kartesischen Koordinaten beschrieben werden könnten. Hier ist eine zusätzliche „homogenisierende“ Koordinate erforderlich. Ein Punkt in einem n-dimensionalen Raum wird also durch n + 1 homogene Koordinaten beschrieben.

Um z.B. den Punkt P ( 5 | 2 ) einzutragen, gehst du vom Nullpunkt x = 5 Einheiten nach rechts und dann y = 3 Einheiten nach oben. Ein Punkt P(x|y) ist durch ein Zahlenpaar in geordneter Reienfolge bestimmt. Die erste Zahl ist die x-Koordinate und die zweite die y-Koordinate.

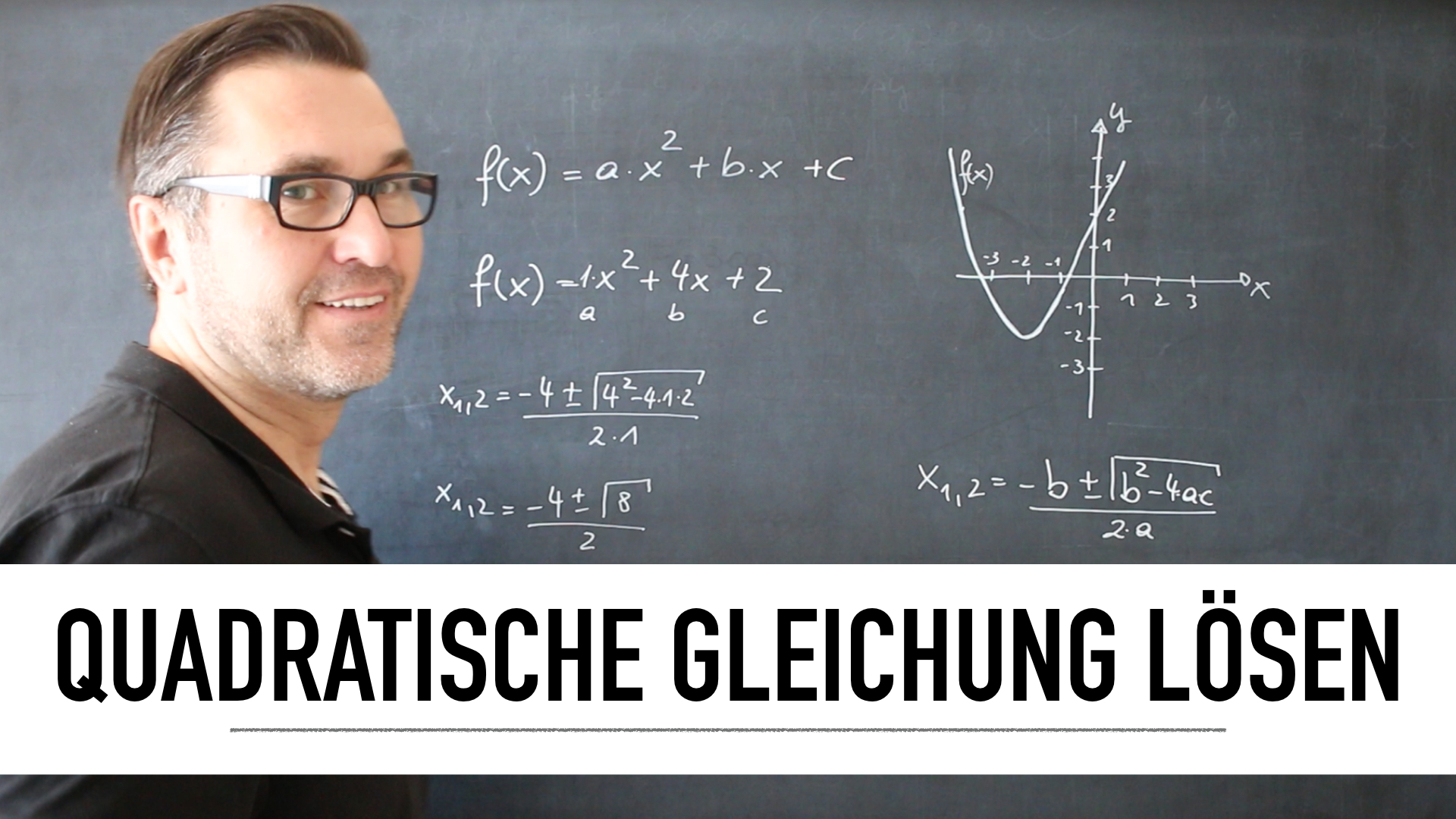

mit a ≠ 0 schreiben lassen.

mit a ≠ 0 schreiben lassen.